城墙下布满荆棘,志愿者行动困难

此次清山活动捡拾垃圾超105公斤

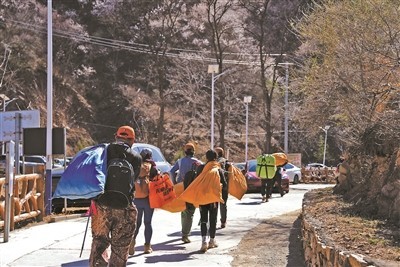

志愿者们背着装满垃圾的袋子下山

龙泉峪长城位于北京市延庆区昌赤路沿线,每逢春暖花开之际,长城两侧盛开的山桃花和杏花都会吸引不少游客前来赏玩。

然而,受游客数量过多、管理人手有限等问题影响,龙泉峪长城脚下的“死角”地带积累了不少垃圾。

为守护长城美景,在刚刚过去的清明节假期,34名清山志愿者带着夹子和垃圾袋等装备,沿着长城徒步近8公里,历经6个多小时,捡拾塑料瓶、烟头、食品包装袋等垃圾105.4公斤,并将这些垃圾背下山。

捡垃圾不走寻常路

沿长城两侧向上推进

4月4日早上7点30分,34名“山野护卫队”志愿者在牡丹园地铁站集结。他们大多是90后,来自各行各业,有医生、护士、会计、程序员、保险销售……这些志愿者基本都有户外徒步经验,不过很多人是第一次去山里捡拾垃圾。北京青年报记者了解到,为更好地完成清山任务,这支队伍还安排了8名经验丰富的领队,他们负责组织队员分片区捡拾垃圾,并将所有垃圾收集在大型编织袋中,再统一扛下山。

队伍集结完毕,很快出发。经过2个多小时的车程,清山队伍抵达了位于龙泉峪长城脚下的延庆区大庄科乡香屯村。下车后,每名队员都领到了一个捡拾垃圾的夹子和装垃圾的厚实编织袋,随后大家便在领队的带领下向长城推进。

清山活动发起人“蘅也”介绍,长城的垃圾捡拾问题一直都是“老大难”。因为长城城墙位于山体高处,很多游客在长城上游玩时,会直接把垃圾抛下城墙,所以长城脚下和悬崖下的垃圾最多。为此,志愿者们只能选择“不走寻常路”——大家跟随领队爬下长城,沿城墙两侧的山坡向上推进,边走边捡拾垃圾。

当时正值清明假期,来龙泉峪长城游玩的游客很多,远远看到城墙脚下荆棘丛中人影攒动,不少人都好奇地趴在城墙上观看。长城上的管护员也及时举起手中喇叭,对艰难捡拾垃圾的志愿者们表示感谢,并号召游客别乱扔垃圾:“看看志愿者们多辛苦,请大家珍惜他们的劳动成果!”

一片10米长的区域

5人花15分钟才清理完

北青报记者了解到,为维护游览环境,龙泉峪长城在每个敌台前适合用餐的平台位置都设置了大型垃圾袋,游客可以将垃圾投放进去。此外,长城管理员也会定期清理遗留在城墙上的垃圾。不过他们人手有限,对于被扔下城墙的垃圾就无能为力了。此次清山志愿者们要解决的,就是那些藏匿在长城脚下的垃圾。

尽管大家事先已做足心理准备,困难还是超乎想象。攀登长城本来就很吃力了,沿山坡捡拾垃圾的难度更大——城墙下方灌木丛密布,几乎无处容人,队员们只能冒着被划伤的风险,“硬挤”进去捡拾垃圾。

灌木丛里的垃圾数量也令人吃惊:在第一个敌台附近的城墙脚下,短短不到10米的狭长区域里,遍布着塑料瓶、食品包装袋、卫生纸、易拉罐等各种垃圾,其中有几个标注生产日期为2015年的易拉罐,可能已经在这里躺了十年之久。这么一片小小的区域,5名志愿者花了15分钟才基本清理干净,捡拾的垃圾足足装了半袋子。

清理过程中,志愿者们甚至还发现了一处“垃圾窝”——当一个塑料袋被夹起来后,下面居然掩埋着20多个自热锅残骸!对于游客这种“掩耳盗铃”的行为,“蘅也”十分无奈:“我们平时在清山活动中经常见到这种掩埋起来的垃圾窝。自热锅吃完后有很多汤汤水水,有些人怕弄脏背包不愿意带下山,直接扔在地上又觉得不好意思,所以就找地方埋了起来。在这里还是呼吁大家尽量不要带自热食品到户外食用,如果带了也请将包装盒等物品妥善处理。”

重约15公斤的垃圾袋

女孩扛着走了5个小时

跟随志愿者们捡拾垃圾时,北青报记者注意到,本次清山活动中,8名领队的工作堪称“又苦又累”,他们不仅要组织好队员、防止大家走失,还要在每个区域清理完后收集队员们捡拾的垃圾,统一装入大编织袋,再扛到自己的背上一路背下山,连女领队也不例外。

领队“吃鱼”是一名95后女生,家住常营,本职工作是互联网运营。参加清山活动的前一天晚上,“吃鱼”在公司加班到晚上10点半,第二天早晨5点她便准时起床,前往牡丹园地铁站与大家会合。在长城脚下捡拾垃圾时,这个女孩也是一马当先,丝毫未表现出疲倦。将第一个敌台附近的垃圾汇合装入大垃圾袋后,她主动背起半人高、重量近15公斤的垃圾袋,走完了后面5个小时的路程。

与“吃鱼”一样,其他几名领队也特别尽职尽责。每当碰到垃圾聚集在坡度大、比较危险的地方时,领队们都会自己下去捡拾,并提醒队员不要靠近,注意自身安全。据了解,这些领队户外活动经验都很丰富,大部分人带队参加过20公里以上的徒步活动,此次清山活动对他们来说只是“小意思”,不过每位领队都很认真,不仅提前一周实地踩线确认捡拾流程,还邀请了公益讲师讲解“无痕山林”和山野保护知识。

垃圾捡拾完毕后,领队们扛着各色垃圾袋行走在山间,远远看去就像是一条五彩斑斓的公益移动广告,吸引了不少游客驻足。经过6个多小时近8公里的徒步捡拾后,34名志愿者终于返回香屯村,并将捡拾到的垃圾放到垃圾存放点。经过称重,此次清山活动共捡拾垃圾105.4公斤。

被夸奖到“迷失自我”

身体力行传播环保意识

香屯村村委会相关负责人表示,村里十分支持志愿清山活动,这些垃圾将由村里统一分类处理。北青报记者注意到,在路过垃圾存放点时,不时有路过的私家车摇下车窗,司机、乘客纷纷向志愿者们伸出大拇指:“太棒了,感谢你们!”

在“胜利结算”后,几位本来累到快趴下的志愿者也开始兴高采烈地与垃圾合影。志愿者小王还立即把合影发了朋友圈,“安利”其他朋友再来清山。小王告诉北青报记者,自己参与活动本来只是想为游览长城“蹭路费”,但在捡拾垃圾过程中,手中的橙色垃圾袋好像变成了功勋章,被六七级大风吹到灰头土脸的沮丧都一扫而空。“好多游客看见夹子和袋子都来表扬我们,在一声声夸奖中逐渐迷失了自我!”小王笑着说。

除了小王,很多年轻志愿者都在用自己的方式传播公益理念。在社交平台上,不少参与清山活动的志愿者戏称自己是“职场精英杀入捡垃圾领域”。还有志愿者分享了清山时领队们一字长龙扛编织袋的照片,收获了大量点赞和评论,很多网友表示,“以后一定不再乱扔垃圾了”。

“捡拾垃圾只是一件小事,但它正在为山野的洁净带去正面影响,或许下一次,有些游客去户外时,想到志愿者们捡拾的辛苦,就决定不乱扔垃圾,也能自备垃圾袋。”一位网友说。

·对话·

希望带动更多人加入公益队伍

对话人:清山活动发起人、“山野护卫队”主理人陈亚(网名“蘅也”)

北青报:发起清山活动的契机是什么?

陈亚:我热爱户外,喜欢山野,总希望能为山野做些什么。真正萌生去捡垃圾的契机是2022年,当时我去无人区里露营了十多天,本来是为了感受大自然的壮美景色,但却在露营区看到了一大堆垃圾。回京参加了几次清山活动后,我开始跟几个志同道合的小伙伴一起做公益。我们先是在各个徒步俱乐部里安排捡拾志愿者,之后就开始组织专门的清山活动。到现在已经组织志愿者超500人次,清理里程超6000公里。

北青报:此次清山活动的目标是什么?

陈亚:主要是传播公益理念。垃圾仅靠志愿者是捡不完的,我们捡拾垃圾的同时,也是在传播环保理念,号召大家在户外徒步时都能把自己的垃圾带下山,从根本上解决山野垃圾的问题。此外,也希望志愿者不只是苦哈哈地捡垃圾,既能做公益还能享受户外乐趣才是我们的目标。这次活动,我们在线路安排上也充分考虑了成员游览的需求。前半段沿长城捡拾,能在城墙上欣赏花海美景;后半段在林间和溪水间穿插行进,虽然条件苦了些,但大家也能享受到自然风光。

北青报:北京还有其他公益清山队伍吗?

陈亚:目前北京开展清山捡垃圾活动的公益组织有很多,比如“手护自然”“守望山野”“寻迹山野”,还有以老年人为主力的“京西山水古道清山志愿队”等。据我所知,4月4日当天至少有4支队伍在同步开展清山活动。

北青报:您觉得未来做公益的方向是什么?

陈亚:我觉得要降低普通人做公益的成本,不能让大家即花钱又出力,所以我们希望能在公益活动中引入企业和职能部门的力量。比如,这次龙泉峪长城的捡拾活动,我们收到了户外徒步品牌赞助的车费和各种物料,平摊下来每名队员只需要支付9.8元路费。未来我们除了组织公益清山活动,还会与更多其他类型的公益组织合作,比如,在活动中增加人文社科类的科普讲座等,希望能带动更多人加入公益队伍。

文/本报记者 李晓萌

摄影/郝京璇

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号