“全科老师”“笔友”“人生导师”“朋友”“知心人”……学生们给这群00后支教老师打上了标签。他们熬夜备课的星光,在孩子们的眼睛里亮起来了。

“新老师”成为灵丘“最特别的当地人”(灵丘县新闻中心供图)

2024年9月,山西大同市灵丘县落水河乡中学迎来了一群“新老师”,哈尔滨工业大学和中央财经大学的研究生支教团(简称“研支团”)的9名00后研支团成员接过接力棒,跨越千山万水,带着对乡村教育的热情和理想,来到黄土高原太行山深处的一所乡村中学,成为灵丘“最特别的当地人”。

初入乡村,理想撞进现实

“语言沟通”和“教学落差”,是研支团成员的第一反应。

“与家长沟通时,经常一头雾水,只能尴尬地微笑点头。”杨海逸初到落水河中学,带初一年级3个班的道德与法治,兼任初一(4)班副班主任,满怀热情的她,却遇到了语言挑战。经常与家长沟通了解学生情况,语言不通带来了很多困扰。灵丘方言说快了,根本听不懂。

为了越过“语言关”,杨海逸主动向当地老师请教,学习常用方言词汇和表达方式。课余时间,主动和学生聊天,在轻松愉快的氛围中锻炼“方言听力”。学生们也很热心,知道老师听不懂,会主动放慢语速,必要时还用普通话再解释一遍。

渐渐地,杨海逸能听懂常用方言,顺畅自如地与家长沟通学生情况,家校合力共同助力学生成长。

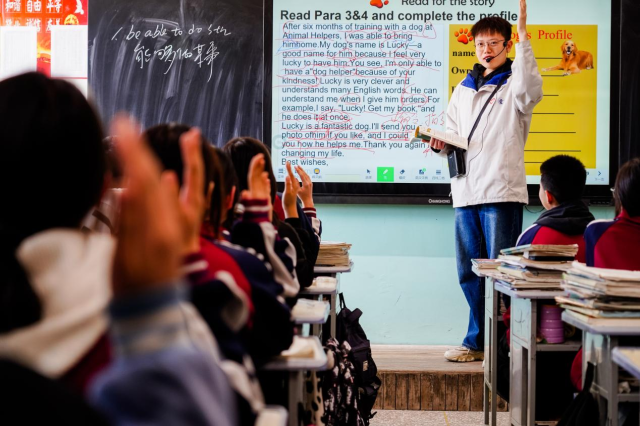

初二英语老师朱浩,在一节英语早读课,初次与学生见面,迎来一双双渴望却又迷茫疏离的眼睛。他很快发现,学生的英语基础薄弱,甚至连音标都不曾了解。原先准备的教学内容,显得过于复杂,只能不断简化。“有的孩子也在课下悄悄走到我身边,嗫嚅自己听不太懂。”现实与心理的落差,让朱浩一度陷入了迷茫和自责。

于是,朱浩重新审视教学方式,放慢节奏,用更贴近学生的方式,用他们熟悉的场景和故事讲解知识。渐渐地,学生的眼神不再迷茫,多了一份自信和期待。开始跃跃欲试,主动提问,积极参与讨论。进步虽然不大,但一双双清澈朴实的眼睛,让朱浩看到了希望。

哈尔滨工业大学研支团也面临类似困难,班级里学生基础不同,“低基础”和“高阶水平”都有,教学方法效果有限,学生互动不足。

研支团集思广益,探索使用动态分层教学法。根据学生基础情况划分小组,设计差异化任务,定期通过小考、提问等检验教学效果;以目标为导向设置课程,以中考大纲为框架,拆分知识点一一讲解,分模块总结整理。利用课前提问、模拟考试等方式检验学生掌握情况,及时进行正向反馈,如口头表扬、文具奖励等,激发学生学习动力,调整教学进度。

走近学生,传递有温度的知识

政治作为中考开卷科目,常被学生忽视。带初二政治的师芊亦为了让学生喜欢这门课,增强学习积极性,特意在课堂上选用大量生动有趣、贴近学生生活的案例。比如,借助春晚《秧 bot》、热播剧《狂飙》等,巧妙地结合知识点和学生注意力。课后,她还给基础薄弱的学生“加餐”,进行一对一或一对多辅导,细心地帮他们理解和掌握知识点。

“这样的效果非常显著,满分75分的政治,学生的最低分已从分位数提到了20分以上。”师芊亦倍感欣慰地说。

在学生的作业本上,师芊亦收到一条留言“因为两个老师,爱上一个科目——政治”。她高兴地说:“无论是当时还是现在,看到这句话都是同样的幸福与热泪盈眶,很荣幸能成为她笔下这两个老师之一,我想,兴趣确实是最好的老师呀。”

李芸萱教初一地理,针对班里基础不同的学生,灵活调整教学任务和要求。她分类施教,基础好的学生注重拔高培优和开阔视野。基础薄弱的学生,侧重培养个人学习习惯、树立自信心,帮助挖掘学生的闪光点,培养他们的学习自主性和自驱力。

初三政治老师赵铭卉根据乡村学生实际情况,把书本知识与乡村生活紧密结合,语言通俗易懂,如用邻里互助来体现“友善”,用“村里选举”类比“人民代表大会制度”,帮助学生理解复杂的概念。她设计了丰富多样的师生互动环节,奖励优秀学生,调动学生的积极性。

赵铭卉还以大姐姐的身份与学生谈心,分享自己的学习和成长经历,在学生心中种下“学习改变命运”的种子。课堂上,主动融入本地丰富的文化资源,结合山西的太行精神讲解 “民族精神”,增强学生的文化认同感和学习兴趣。

渐渐地,赵铭卉发现学生的学习兴趣和课堂参与度有了显著提高,知识点理解也更深入。她感慨,“作为一名乡村教师,我深知教育是一项需要耐心和爱心的工作,只有根据学生实际情况,不断调整教学方法,才能真正做到因材施教,帮助他们成长。”

中央财经大学研支团灵丘分团为学校引进了“财菁一课·应急普及”系列课程(灵丘县新闻中心供图)

考虑到乡村地区急救资源匮乏,学生的自救互救能力关乎生命安全,中央财经大学研支团灵丘分团为学校引进了“财菁一课·应急普及”系列课程。在“沉浸式、立体式、场景式、互动式”的课堂中,研支团结合现场操作、实际演练、小组竞答等多种教学方式,帮助学生掌握急救技巧,提升救助能力。“财菁一课”内容,还涵盖 “爱国爱党·思想引航”“小马财经·财商启蒙” 等多个板块,计划进一步在灵丘县推广。

“新老师”为学校带来新活力(灵丘县新闻中心供图)

哈尔滨工业大学研支团也积极行动,学校带来了新活力。研支团举办 “校园吉尼斯” 挑战赛,精心设置学习、体育、艺术等多个领域的挑战项目,鼓励学生挑战自我,突破极限,在竞争中体验拼搏的乐趣,培养他们的竞争意识和团队合作精神。开展 “我的奋斗故事” 主题演讲比赛,为学生搭建一个分享故事和经历的平台,传递积极向上的正能量,营造浓厚的励志校园氛围。还为学校引进优质在线学习平台,开设 “心理加油站”,助力学生健康快乐成长。

作为一名初二地理老师,赵颖一个人带7个班,每周有16-18节课,还有课外辅导。她的班级多、学生情况复杂,采用分层备课、动态调整教学节奏等方式,引导学生不断成长进步。在期中考试中,地理学科年级成绩及格率从28%大幅提升至61%,优秀学生从15人增到79人。“每当同学们课下找我补全笔记、订正练习以及疑难问询,我都真切感受到‘知识赋能乡村’的力量。站稳讲台,托举未来,正是支教最动人的意义。”

用一场相遇,种下希望的种子

朱浩曾经是一个性格内向的学生,在老师的关怀引导下逐渐变得开朗自信。如今,他将这份温暖传递下去,用耐心与爱心关注那些躲在角落里的学生,唤醒他们内心的勇气和自信。在他的影响下,学生们的眼神中不再只有迷茫和无助,取而代之的是自信和对未来的期待,开始主动提问、积极参与课堂讨论,学习态度发生了翻天覆地的变化。

杨海逸所带班级的学生家庭情况大多比较复杂,青春期的孩子们内心敏感脆弱,缺乏安全感和自信心,容易情绪化。她总是鼓励夸奖学生,哪怕是很小的进步。“每个孩子都有闪光点,我的责任是帮助他们发现自己的优点,树立自信心。”

一个学期后,让杨海逸欣慰的是,“他们逐渐看到了自己的闪光点。”

她喜欢和学生谈心,尤其是性格内向、家庭困难的学生,在宿舍外空地上、在操场上、在教室里……谈到未来时,他们眼里一下就没了光。“我即便自己能学,我的家庭可能也不能支持我读下去。”杨海逸听到这,愣了很久。“这不就是支教的意义吗?用这一场相遇,让彼此都看到不一样的世界”。

上课时,杨海逸会格外关注这些孩子,鼓励他们积极发言,课后耐心陪伴,讲解习题。她还分享自己的成长故事。期末考试后,用自己的压岁钱设立了一个小小的奖学金,真诚地鼓励着每一个学生。

渐渐地,孩子们也用自己的方式表达对杨海逸的喜欢。“拿出珍藏的糖果和我分享,主动找我要一些额外的习题来巩固知识,以及用每一场考试中的优异成绩。”

赵铭卉班上有个学生父母双亡,从小在福利院长大,他性格特别内向,平时几乎不和别人交流,特别胆怯,学习基础很薄弱。“我不会对他学习上有特别高的要求,更在乎他的心理健康,课堂上也经常以开玩笑的方式叫他回答问题。一方面,提供机会让他锻炼胆量,能大胆地和别人说话。另外,也想借提问的机会,让他知道有任何困难,都可以来找我”。

研支团9名00后支教老师的到来,学校更有活力了(灵丘县新闻中心供图)

“他们年轻,有朝气、有想法、敢担当、能吃苦、肯奋斗,用自己的努力践行青春的誓言。”研支团9名00后支教老师的到来,白占权老师发现学校更有活力了。

白老师从支教老师身上感受到,“教育的本质在润心。他们也许并不严格,但让学生感受到真诚,发自内心愿意和他们亲近,愿意接受帮助。”

“支教老师向学生传授知识,分享学习经验,但更多的是以他们的经历为学生打开一扇窗,通往大城市和名校,启发乡村孩子走出灵丘,走出山西,给学生的未来提供更多可能性。”白老师说,“2015年中央财经大学第一届研支团来我校支教,127班臧启龙、苗玉博,来自乡村,家境一般,在马雅璇、李翔等支教老师的帮助下,他们树立远大志向,勤奋刻苦,努力追逐梦想,考上了中国石油大学和华北电力大学。”

校长王志军说,研支团支教老师为学校补充了教师,尤其是结构性缺编学科师资,能够创新教学方法,为学校教育技术发展提供支持,还有助于提升乡村本土教师信息技术使用能力,为乡村学生打开视野,树立远大理想,帮助学校组织文化活动,激活校园文化基因,更好地促进文化传承与学生发展。(杨盘兴 马明清)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号