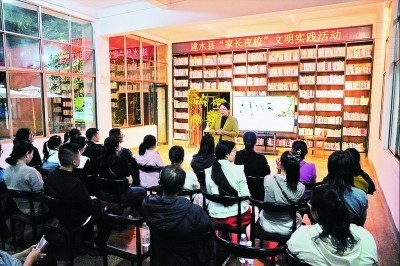

▲ 红河州建水县乡村“家长夜校”现场。受访者供图

▲ 红河州乡村“家长夜校”里,家长和孩子认真听讲座。受访者供图

□ 中国妇女报全媒体记者 周玉林

晚上八点半,云南省红河哈尼族彝族自治州(以下简称红河州)红河县跑马路社区文明实践站里灯火通明,家长杨雪比孩子还忙——她是学员,也是“家长夜校”情景剧的金牌助演。当晚的课程主题是“做不吼不叫的家长”,从儿童心理到沟通技巧,干货满满。

自今年3月云南省召开乡村“家长夜校”新时代文明实践活动现场推进会以来,全省已开展活动千余场,参与群众超10万人次。这场从红河州发端、蔓延至全省的乡村教育实验,正悄然改变着万千家庭的育儿观念和乡村文化生态。

红河县率先试点探索“家长夜校”,依托新时代文明实践中心(所、站),利用晚间时段为农村家长提供家庭教育服务。从最初需要干部挨家动员,到现在家长自带板凳抢着听课,甚至主动加入志愿者队伍,这一转变折射出乡村对优质教育资源的深切渴望。

破题之举:从家长抓起,补齐乡村教育短板

云南作为集边疆、民族、山区为一体的省份,农村家长受教育程度低、家庭教育理念陈旧等问题普遍存在。去年7月,红河州在红河县率先试点开展乡村“家长夜校”文明实践活动,旨在从家长抓起,帮助他们形成与现代化要求相适应的思想观念和行为规范。

龙美村第一期“家长夜校”开讲时,8个自然村的家长们带着期盼汇聚一堂。当老师用亲切的哈尼语讲解家庭教育理念时,家长们眼前一亮,凝神聆听,频频点头。

一名坝安村村民激动地说:“听得懂!回家就教娃娃!”质朴的话语,道出了“家长夜校”的生命力所在——用群众听得懂的语言,讲群众最需要的内容。

试点以来,“家长夜校”在家庭教育、亲子关系、未成年人心理健康等方面推出了一批优质课程,成了家长愿意听、孩子喜欢、社会认可的文明实践品牌活动。截至目前,仅红河县就开展活动436场次,3.15万家长积极参与。普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县纪委监委宣传部部长李颖还以廉洁文化教师的身份走进夜校,在火塘边、板凳旁,用微视频、情景剧和“拉家常”式对话,把清风正气送进千家万户,让课程内容更贴合乡村需求。

机制创新:破解四大难题,织密教育服务网络

云南省坚持一盘棋统筹,盘活各类资源,着力解决“家长夜校”在讲授场所、人员、内容和形式上的四大核心问题,为夜校持续运转筑牢基础。

群众在哪里,乡村“家长夜校”就在哪里办。各地依托新时代文明实践中心(所、站)作为主阵地,同时串联博物馆、体育馆、图书馆等各类资源,织就一张覆盖全域的教育网络,让家长在家门口就能学习。

师资建设方面,注重专业力量与乡土人才结合。红河县组建了66人的县级师资库,志愿者团队也扩展到351人,涵盖公安干警、心理咨询师、返乡大学生、乡贤能人等多元群体,既保证了课程的专业度,又能用乡音传递知识,拉近了与家长的距离。

课程体系上,打造“1个主题、4类课程、6个元素、N种选择”的“146N”体系,设置家风家教、未成年人教育、实用技能、文明风尚等4个大类20余门课程,满足不同家庭的学习需求。通海县通过情景模拟、案例分析,帮助家长掌握科学沟通方法。澄江市则开设“夜校剧场”,让亲子角色互换,使学习更具互动性和趣味性。

多元探索:一地一特色,打造差异化夜校样本

云南16个州市围绕本地中心工作,结合地域特点与群众需求,让“家长夜校”办出质量、办出特色,形成“一地一品牌”的差异化格局。各地因地制宜,探索出“家长夜校+理论武装”“家长夜校+产业发展”“家长夜校+文化惠民”“家长夜校+文明乡风建设”等多元模式。

红河州蒙自市针对祖辈参与育儿的普遍情况,开设“做智慧的爷爷奶奶”课程,引导祖辈扮演好家教角色;金平苗族瑶族傣族自治县结合平安国门建设,邀请边防检查站向家长普及防范电信诈骗等法律法规,提升边境地区家庭法律意识;元阳县则聚焦哈尼梯田保护,将家庭教育与农耕文化传承相结合,让孩子在亲子互动中了解传统文化……

大理白族自治州祥云县云南驿古村的戏台前,一场聚焦“心健康爱生活”的“家长夜校”正在开讲,心理志愿者们上演情景剧《为你好》,引导家长避免“过度保护”等育儿误区;弥渡县的情景剧《别人家的孩子》更是吸引了300多名中小学生家长现场观看;玉溪市红塔区通过分析391份《课程需求表》,形成涵盖家庭教育、移风易俗等5大领域的69堂线上课程,进一步扩大夜校覆盖面。

执炬成光:以热忱与专业,照亮乡村育儿之路

在云南乡村“家长夜校”的推广过程中,涌现出一批满怀热情的“点灯人”,他们用专业知识与无私付出,为农村家长照亮科学育儿的道路。

“看着家长们聚精会神地学习育儿知识,我被深深打动了。”“家长夜校”的深度参与者、红河州心理学会副会长周元媛说,家长们豁然开朗的神情,让她觉得这项工作意义非凡。

保山市昌宁县综合执法局的王荷润同样投身夜校讲师工作,当看到越来越多的家长觉察自身局限,尝试理解孩子,尊重孩子的独立人格,并主动学习平衡亲子关系时,她高兴地说:“这是我作为讲师收到的最好的礼物。”

这些教育实践者利用业余时间,走进社区、走进村寨,用一次次温暖的对话、一堂堂生动的课程播撒文明种子。正如红河州宣讲团成员官艺辉所言:“‘家长夜校’不仅是一盏灯,照亮乡村教育的角落;更是一座桥,连接着家长与孩子心底的河流。”他们的付出,让夜校不仅是知识传递的平台,更成为传递温暖与关怀的纽带。

景洪市景讷乡新时代文明实践所志愿者廖华政的话同样道出了诸多家长的心声:“寨子里不少家长教育孩子常常力不从心,‘家长夜校’恰是及时雨。”

久久为功:建立长效机制,让夜校成果持续深耕

乡村“家长夜校”的成功并非一蹴而就,需要持续用力、久久为功。云南各地坚持效果导向,通过问计于民、问需于民,建立各具特色的长效机制,确保夜校能够长期运转、惠及更多家庭。

昭通市昭阳区红路安置区的“家长夜校”中,40余位搬迁家长与孩子如期相聚,共同探索家庭和谐与学习动力的关联,这已是该课堂今年第三十次点亮安置区的夜晚。玉溪市新平彝族傣族自治县针对“家长教育焦虑”,设置“躺平与内卷”“安全教育”等热点议题,并构建“需求采集—资源匹配—效果追踪”的闭环,同时完善“现有师资库+需求师资”双向反馈机制,让课程始终贴合家长需求。

红河州各级妇联充分开展课前需求调查,精准化定制科学家教、家风传承、法律宣讲等专题课程,用优质普惠的资源将家庭教育服务落到细微处;玉溪市制订常态长效实施方案,推行“流动家长夜校”制度,组织讲师深入偏远村(社区)授课,让更多偏远地区的家长参与学习。

如今,“家长夜校”已成为云南乡村的新“夜”态:父亲节的活动中,红河的父亲学会“言传身教担责任”,丽江的爸爸感悟“陪伴是金,家风是魂”,大理的家长愿意“不做评判者,甘为同行人”,版纳的外卖小哥在亲子游戏中寻回“最珍贵的礼物”,保山的父亲在欢歌共舞中体会“爱要融进日常”……

这些变化,正是“家长夜校”在乡村厚土上持续深耕的动人回响。随着更多家庭的参与、更多力量的加入,这场点亮乡村家庭教育灯塔的实践,正在云岭大地书写着农村精神文明建设的新篇章。

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号